LE ROCCHE DEI CATARI

Se andate in vacanza nel Sud

della Francia, vi proponiamo un itinerario insolito.

Lasciate l'autostrada

subito dopo Narbonne; invece di dirigervi verso Carcassonne e Tolosa, prendete

la D 613 e addentratevi tra le gole del Corbières.

Passerete vicino

all'abbazia di Fontfroide, che risale all'anno Mille.

Scegliete una bella

giornata di sole: la strada non è molto larga, il paesaggio è cupo, spesso arido

e scabro, il suolo sempre umido, l'atmosfera tetra.  Non

andate diritto verso Couiza; passereste vicino a Rennes–le–Chateau e

sicuramente cedereste alla tentazione di fermarvi subito.

Non

andate diritto verso Couiza; passereste vicino a Rennes–le–Chateau e

sicuramente cedereste alla tentazione di fermarvi subito.

Sappiamo che ne

avete sentito parlare fino alla nausea; sappiamo anche che ne vale la pena,

ma... questo è un altro viaggio.

E se vi interessa Rennes, non perdete la

serie di articoli di Mauro Vitali (li trovate nell'Archivio

di Specchio Magico).

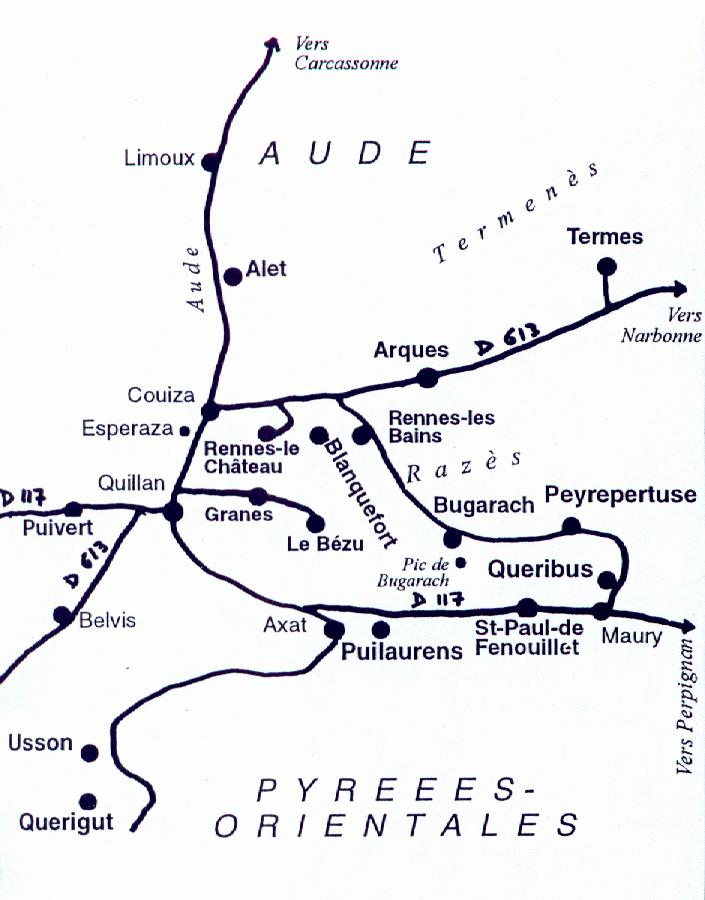

Nella foto, cartina dei "Paesi Catari"

Al bivio voltate verso Durban, Tuchan, Paziols, Padern: una strada ad anello vi porterà alla cosiddetta "route des chateaux cathares", che collega quattro dei sei principali castelli dei Catari.

Presso Tuchan, una strada

lunga due chilometri porta ad Aguilar, il più orientale, circondato da vigneti,

da ginestre e da cespugli di rosmarino.

Il castello ha una struttura centrale

circondata da mura interrotte da sei torri identiche, ancora ben

conservate.

A lato, castello di Aguilar

Proseguendo per la strada

principale arriverete nel villaggio di Cucugnan, famoso per i Racconti del

curato di Cucugnan, attribuiti ad Alphonse Daudet, l'inventore del

personaggio di Tartarino di Tarascona.

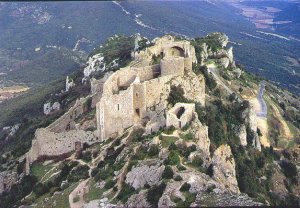

Il paese è dominato da Queribus e dal

dirimpettaio Peyrepertuse, i più  inaccessibili

del gruppo; se salirete a visitarli, capirete perché Peyrepertuse fu chiamato

"più alto del cielo" e perché i due castelli furono le ultime roccaforti catare

a cadere.

inaccessibili

del gruppo; se salirete a visitarli, capirete perché Peyrepertuse fu chiamato

"più alto del cielo" e perché i due castelli furono le ultime roccaforti catare

a cadere.

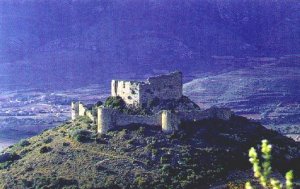

Nella foto, castello di Peyrepertuse

Sopra Lapradelle troverete

Puilaurens, dove il paesaggio si fa meno arido e più boscoso ed il panorama

lascia stupiti per la sua bellezza selvaggia. Nelle sue gallerie sotterranee si

nascondevano i Catari dopo gli scontri con i crociati.

Vi avvertiamo che per

arrivare in cima a queste rocche occorrono... zampe da capra di

montagna.

Nella foto, castello di Puilaurens

Adesso che vi siete fatti una

faticaccia, scendete fino a Quillan.

Qui potete fare una sosta, rilassarvi,

riposarvi e bervi uno dei buoni vini locali, magari un bianchetto di

Limoux.

Poi preparatevi, perché stiamo per raccontarvi una brutta

storia.

Sorpassate la cittadina di

Quillan e lungo la D117 troverete il castello di Puivert.

Procedendo per la

stessa strada, da ultimo raggiungete Montségur.

Il più famoso, il più

tragico, il più magico.

Di questi due castelli parleremo più avanti.

Poi

potrete tornare indietro, visitare Carcassonne con le sue mura e le sue torri,

la rossa Tolosa ed infine Albi, dove tutto cominciò e dove tutto

finì.

Nel 1146 fu segnalato per la

prima volta, da Geoffroy d'Auxerre, che "il popolo della città di Albi era

infestato dall'eresia".

Alla cosa non fu dato eccessivo peso.

Gli

eretici chiamavano se stessi Catari, nome che deriva dal greco e

significa "i puri"; poiché avevano la loro roccaforte più famosa appunto ad

Albi, nel sud della Francia, furono chiamati anche Albigesi, definizione coniata

nel Concilio di Tours.

Caratteristica degli eretici era il dualismo,

ispirato alle religioni orientali manichee e basato sui due principi del bene e

del male.

Nessuno era mai riuscito a spiegare davvero perché c'era il male

nel mondo, ma i Catari diedero, a modo loro, una risposta: un Dio buono aveva

creato il mondo spirituale, un Dio malvagio, chiamato Rex mundi (re del

mondo), aveva dato origine al mondo materiale.

Le due divinità erano in

continua lotta per il predominio; dato che il cataro sceglieva il Dio del bene e

dello spirito, e rifiutava il Dio del male e della materia, era quindi costretto

a negare la vita corporea e tutto quello che veniva dal Dio della materia: per

esempio, la procreazione, cosa impura che era assurdo santificare con un

sacramento (era tollerata la libera unione senza matrimonio, purché si usassero

metodi di contraccezione); anche gli alimenti che ricordavano l'origine della

vita, come la carne, le uova, il formaggio ed il latte, erano vietati a favore

di uno stretto regime vegetariano, interrotto da periodi di digiuno

purificante.

Il suicidio per fame, chiamato "endura", veniva

considerato un atto virtuoso, massima dimostrazione di fede, perché la morte

avrebbe impedito il ritorno nel peccato.

Coloro che volevano diventare

"perfetti" ( in lingua d'oc perféit indicava una persona che aveva preso

gli ordini, come un sacerdote) dovevano rinunciare a tutti i piaceri del corpo e

vivere in castità, umiltà e povertà, vestendo sempre di nero e mangiando

pochissimo.

La cerimonia del ricevimento degli ordini, detta

"consolamento", si svolgeva nel corso di un'assemblea, che veniva tenuta

in un posto qualsiasi, dato che i Catari non avevano templi per il loro

culto. La santità dei "perfetti", il loro rigidissimo ascetismo ed il loro

ardore fecero grande presa sulle folle.

All'inizio la Chiesa usò

contro gli eretici metodi pacifici: si pensò di mandare predicatori

cistercensi a catechizzare gli abitanti, riconducendoli all'ortodossia.

Le

prediche ebbero un insuccesso totale: gli eleganti predicatori, incarnazione del

fasto delle abbazie cistercensi, furono accolti con freddezza, con derisione o

con astio dal popolo. Il vescovo spagnolo Diego d'Osma ed il suo collaboratore,

Domenico de Guzman, escogitarono un nuovo tipo di modo di predicare, più

semplice e vicino al popolo.

L'idea era buona, ma il popolo reagì con

indifferenza.

Il potere centrale era al

momento deficitario, in quanto il re Filippo Augusto era impegnato a combattere

gli Inglesi ed i loro alleati nelle regioni del Nord–Ovest, per cui il papa

Innocenzo III si rivolse a Raimondo VI, nipote di quel Raimondo IV, conte

di Tolosa, che era stato uno dei capi della Prima Crociata per la liberazione

della Terrasanta.

Con suo orrore, il pontefice scoprì che i signori delle

terre del Sud non solo tolleravano, ma in molti casi sostenevano l'eresia:

Raimondo rifiutò di aderire ad una lega contro gli eretici, per cui fu

scomunicato dal legato pontificio, Pierre de Castelnau.

Innocenzo III si rese conto

che la situazione era gravissima; scrisse allora a tutti i vescovi delle città

del Midi, affermando che occorreva un'altra Crociata nei territori contaminati

dall'eresia, non potendo la Chiesa appellarsi al braccio secolare, dato che i

nobili erano d'accordo con gli eretici.

Questo particolare stabilì un

precedente: in seguito, durante il Concilio Lateranense (1215), non ci si

limitò a condannare genericamente ogni forma di eresia, ma addirittura vennero

scomunicate le autorità secolari che non punivano gli eretici.

I nobili

furono obbligati per legge a "forzare i fedeli a denunciare gli eretici",

ammettendo la delazione senza prove: un'arma pericolosissima per gli inevitabili

abusi.

Il legato pontificio tentò di

nuovo, invano, di convincere Raimondo; uscito dal burrascoso colloquio l'uomo

venne ucciso da un sicario, che fu subito definito "uomo di Raimondo", malgrado

nessuno potesse provare la responsabilità diretta del conte di Tolosa

nell'omicidio. La situazione precipitò.

Il 10 marzo 1208 il papa canonizzò

Pierre de Castelnau, martire della Chiesa, ed indisse la Crociata contro gli

Albigesi, promettendo la terra a coloro che sarebbero partiti per liberare

il Midi dall'eresia.

Alla chiamata risposero i più grandi casati francesi del

Nord, ma anche Tedeschi, Inglesi, Frisoni e Slavi. I soldati, guidati da Simone

di Montfort, portava sulla tunica la croce, esattamente come coloro che

combattevano in Terrasanta, e, come tutti i Crociati, sapevano di avere la

remissione di ogni peccato (con un biglietto di ingresso per il paradiso) oltre

a più prosaici vantaggi: il pingue bottino che potevano fare nelle ricche terre

del Sud.

Infatti i principali centri catari erano in Linguadoca, da

lungo tempo spina nel cuore per i sovrani francesi, patria di quella splendida

civiltà occitana che in pieno Medioevo precorse il Rinascimento: era la terra

della lingua d'oc, dei trovatori che cantavano l'amor cortese, dei giochi

floreali, sostenuta dalla potenza e dalle ricchezze dei conti di Tolosa, che

venivano, con disprezzo ed invidia, chiamati "i re del Mezzogiorno".

C'era anche un motivo

religioso per odiare la Linguadoca: questa era stata per due secoli seguace

dell'arianesimo, poi aveva ospitato tranquillamente Musulmani ed Ebrei,

sviluppando il gusto della discussione su temi religiosi senza perdere mai lo

spirito tollerante.

L'unica chiesa impopolare, per il suo carattere del tutto

contrario alla cultura occitana, era proprio quella cattolica.

In poche

parole, questo abominio andava eliminato ed ai Crociati non parve vero di averne

l'opportunità.

Essi calarono come un'orda di barbari e, con la stessa

fanatica violenza che li aveva spinti contro l'Islam a Gerusalemme, misero la

Linguadoca a ferro e fuoco per vent'anni, sterminando la popolazione di intere

città, senza stare a guardare se chi moriva era eretico o no, tanto "Dio

avrebbe, nell'aldilà, riconosciuto i suoi".

Chi si pentiva e chiedeva pietà

non veniva comunque risparmiato, perché "se era davvero pentito, il rogo era la

giusta espiazione per i suoi vecchi peccati, se non era davvero pentito il rogo

era la giusta punizione per la sua perfidia".

La prima a cadere

fu Béziers; buona parte dei suoi abitanti fa sterminata, altri morirono

nell'incendio che i Crociati appiccarono per distruggere il nido di

eretici.

Venti giorni dopo si arrese Carcassonne. Al conte di Tolosa furono

proposte condizioni di resa umilianti, che vennero rifiutate.

Seguirono anni

di battaglie e di massacri.

Il castello di Puivert fu cinto d'assedio

e cadde dopo soli tre giorni.

Non era stato costruito per combattere, bensì

per ospitare le Corti d'amore, le riunioni di belle dame e dei trovatori che ne

cantavano la grazia.

Puivert era una dimora elegante ed accogliente, l'ideale

per ospiti regali; la sua sala principale, detta "dei musici", è

ornata dalle figure degli strumenti musicali dell'epoca.

regali; la sua sala principale, detta "dei musici", è

ornata dalle figure degli strumenti musicali dell'epoca.

Il cortile era fatto

per giochi cavallereschi, le basse mura non potevano fermare alcun

nemico.

Nella foto, ingresso al castello di Puivert

Cadde, ma non fu

distrutto; si preferì darlo, come preda di guerra, ad una famiglia fedele a

Simon de Montfort.

I legittimi proprietari, la famiglia dei du Congost, ne

furono cacciati.

Una degli ultimi discendenti andò a morire a

Montségur.

La Chiesa lottò

contro i Catari con le armi dei Crociati e con l'Inquisizione, affidata

soprattutto ai Frati Domenicani.

Nel 1242 un gruppo di inquisitori,

capeggiati da Guillaume Arnaud, famoso per la sua crudeltà nei confronti degli

eretici, istituì un tribunale nella città di Avignonet, nel Lauraguais, per

giudicare i Catari. Gli inquisitori furono assassinati da un gruppo di sicari;

poiché la città apparteneva al conte di Tolosa, egli ne fu incolpato.

I

responsabili si rifugiarono a Montségur.

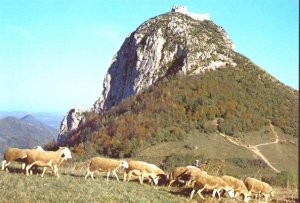

Nella foto,

castello di Montségur

Nella foto,

castello di Montségur

Il castello fu

cinto d'assedio per mesi e mesi.

La sua posizione lo rendeva, se non

inaccessibile, comunque difficile da prendere.

Gli abitanti non soffrirono

mai la fame: una delle battute che circolavano tra gli assediati era che da

Monteségur si andasse e venisse tutti i giorni.

Infine si venne ad un

accordo. I Catari rifugiati nel castello chiesero 15 giorni per discutere della

resa.

La notte tra il 15 ed il 16 marzo 1244 quattro catari fuggirono da

Montségur, portando via qualcosa di molto prezioso.

La mattina del 16 marzo

un ambasciatore rifiutò, a nome dei Catari, la conversione e la salvezza. Tutta

la popolazione catara (più di duecento persone) fu fatta uscire dal castello,

ammassata in una radura ai piedi della montagna e bruciata viva in un rogo

collettivo.

Che cosa era

l'oggetto prezioso, portato fuori nottetempo?

Si è parlato di oro e pietre

preziose, un tesoro accumulato negli anni, custodito a Montségur, depositato dai

grandi signori della regione per sottrarlo alla rapacità dei Crociati. Oppure di

documenti importantissimi per la Cristianità, che avrebbero potuto stravolgere

la storia. O, ancora, di un solo, eccezionale, oggetto: il Santo

Graal.

Alcuni studiosi hanno formulato l'ipotesi che il Graal, rimasto

per secoli nella zona di Nimes, dopo esservi stato portato da ebrei in fuga,

fosse finito nel castello di un nobile, poi convertito al Catarismo: la Crociata

sarebbe stata solo il pretesto ufficiale per riprendersi la

reliquia.

Leggenda o realtà? Nessuna di queste ipotesi è mai stata né

confermata, né smentita.

Ma in tutta la zona ci furono strani avvenimenti,

nel corso dei secoli, che legarono tra loro indissolubilmente i Catari, i

Templari, l'Ordine di Sion ed il Graal, e forse anche il segreto di una stirpe

di origini divine (file aggiornato nel Novembre 2004).

Dal sito: www.specchiomagico.net : ![]() Per gentile

concessione del portale e dell'autore.

Per gentile

concessione del portale e dell'autore.